快速打造三大體系成就內部講師的企業價值

本文作者 睿華國際榮譽顧問 廖孟彥許多企業在開始建置內部講師團隊時,都有這樣的迷失,大多以先培育出具表達能力和教學技巧的內部講師為第一要務,總以為只要有講師就一定會能研發出教材,也一定能開始進行開班授課。但事實上,若沒有先釐清那些是需要開辦的課題,在講師培育的過程中就無法針對性給予授課技巧的訓練,也因為沒有預先規劃那些是培訓需求較迫切需要優先開發的課題,所以講師也只能根據自己的專長進行相關主題的開發,導致課程的開發無系統化、講師的培訓也容易造成資源的浪費。因此要讓內部講師團在企業內要發揮出具體的效益和價值,可有針對性的從建置以下三大體系著手(如圖),將能快速打造一批具實務和專業戰力的內部講師團隊,分述如下:一、課程體系:首先要先梳理出有那些課程是因應公司發展或組織需求必要優先研發及傳承的核心課程,或是有哪些課程是各單位經常必須辦理、重複性很高的課題,這些課題就可以納入優先研發的課程體系中。核心課程的研發和內化是企業傳承工作經驗和智慧很重要的具體呈現,通常各企業的核心課程會因產業別的不同而有所差異,例如在服務業最常列入優先研發的課題大多是和顧客服務相關的主題,而在科技業和製造業最常列入優先研發的課題則大多則是和品管相關的主題。此外,課程開辦的頻率也是公司決定是否要列入優先研發或標準化的重要考量因素,例如擁有廣大通路的服務業(如:金融業、連鎖業)每年皆須辦理很多場次且重複性高的專業課題,或是科技業針對新進人員訓練經常要講授工作相關課題,要能確保學習成效和教學內容的一致性,這些都是值得優先研發的課題。 二、師資體系:接著依據梳理出來確定要研發的課題,將分別遴選該類別領域中具相關實務經驗與專業度佳的同仁進行師資培訓,更可針對不同類別的課題規劃客製化的講師培訓課程,讓授課講師能將專業知識和教學技巧做更深度的結合,達到預期的學習成效。由於各類別核心課程的時數和授課對象不盡相同,師資培訓的課程也應該要有所差異化,課程時數長達14小時或是僅有1小時的課程,在教學技巧的運用上自然大不相同,將不同課題的師資先做區分,將可針對不同的課題做更深度授課技巧的引導和練習,讓講師能更理解和靈活的運用在講授主題的教學設計和課堂互動技巧上。 三、制度體系:最後,在課程體系和師資體系都建立後,如何讓同仁願意持續投入擔任內部講師這個角色,並讓內部講師團隊在組織內能順利的運作,這背後就必須仰賴相關的管理辦法和激勵措施來支撐,公司內部制度體系的建立,除了能讓所有擔任內部講師的同仁在權利和義務上都有所遵循外,也能彰顯公司對內部講師團隊的重視與支持。一般企業最常見的就是以「內部講師團辦法」來做為企業內部講師團運作依循的規範,除了有這個基本的「母法」作規範外,許多重視內部講師團隊的公司都會運用其他激勵措施來肯定和彰顯同仁擔任內部師資的榮譽感,如:教師節頒獎、講師充電營、講師讀書會和紅利積點獎勵…等,更有企業將同仁擔任內部講師的績效做為晉升主管或績效考核的重要指標。

管理文章 / 2016-06-03

如何有效建立改善提案制度

如何有效建立改善提案制度情境:為了鼓勵員工發揮主動改善的精神,上個月我們公司開始推動提案制度,但卻遇到許多問題。例如,各部門主管審核標準不一致,該如何在公平原則下給予獎勵?此外,有的員工提出了一個點子,但後續要落實,必須和其他部門一同合作,該如何讓其他部門也願意配合?改善提案制度該如何運作,才能發揮良好效果?根據我們觀察,公司推動提案制度時,經常面臨的問題與瓶頸,主要有下列幾項:一、主管不重視或疏忽改善提案活動;二、核獎標準不一,同仁莫衷一是;三、同仁表示腸枯思竭,想不出提案;四、同仁表示工作很忙,沒時間提案;五、提案單位與執行單位見解衝突;六、重複提案、類似提案層出不窮;七、會辦單位推諉、打官腔或壓件;以及八、提案佐證資料不足,效益換算不清。其實,上述公司推動改善提案制度共通問題的真因,歸納起來主要有以下六項:一、制度不符合公司、行業或人員特性;二、認為改善提案道理很簡單,不需要教育訓練;三、提案活動未支援公司的重點工作;四、獎勵配置未能導引出更高的提案效益;五、缺乏簡單明瞭的績效指標,主管無從支持;六、提案成果未與目標管理或考績結合。 一、提案要結合公司策略及其他制度許多公司的改善提案制度沒有設定重點,也沒有引導同仁聚焦的機制,於是員工平日忙於工作,到了交差前夕,就匆匆忙忙地趕出幾個提案應付,雖然看似有「量」,「質」卻不佳。久而久之,大家都看不出制度的實際效益,最後讓這個原本立意良好的制度束之高閣。公司的改善提案制度最好能支持公司的策略規劃及年度方針,配合公司每年的重點工作來調整主題。比如,因應節能趨勢及政策,公司今年將進軍電動車市場,公司就可鼓勵同仁,儘量提出有助於公司在電動車市場發展的相關提案,並提供高於一般提案的獎金。如此一來,同仁的改善創意才會聚焦到這件事情上,老闆也會覺得改善提案能符合他的期望和經營重點。其次,改善提案制度應該儘可能與公司其他諸如QCC(品管圈﹞和TPM(全員生產管理)等制度功能連結。比如,公司可鼓勵員工如果有參與品管圈活動,也同時針對相同主題提案,他的提案評分時就可加分。舉例來說,品管圈的改善規模通常會比提案大,而且需要運用一些有系統的方法去收集資料,進行資料分析。而提案則是發揮個人或小團體的創意,個人只要透過一兩個單位的協助,就可以做成一個提案。員工在參與品管圈時,可以同時做改善提案,彼此相輔相成。倘若公司把每項制度都分開做,結果同仁們疲於奔命,自然參與度就不高。參與提案活動的對象,原則上是全體員工都可以提案。然而,大多數高階主管的工作內容,是以管理領導及決策判斷為主,不像基層員工以實務工作為主,有些公司因此不會強制要求某些主管也要參與改善提案。此外,有的公司或許認為新進員工剛進公司不久,對公司還不夠了解,認為他們不需要提案。事實上,有時候新進員工還比資深員工更容易突破既有框架,從新的角度看事情,想到其他的做法。在提案制度推動前,公司應進行教育訓練,向員工說明提案的流程與技巧,比如現場單位適合提哪類提案,幕僚單位又適合提哪類提案。甚至,把改善提案的相關知識和訣竅做成指導手冊,發給每位員工參考。同樣地,在新進員工的教育訓練中,也應包含改善提案的教學課程,除了教導他們提案的技巧和方法,也能讓新進員工知道公司是重視這件事情的。否則,可能新進員工所屬單位的資深同仁未積極提案,他也效法跟著不寫。這樣一來,改善提案制度便難以在公司裡生根。 二、提案審核與敘獎的方式目前提案審核可分為兩種做法:第一種是直線審查,由直屬主管審核部屬的提案。如果提案效益夠大,直屬主管可再把提案往上級呈核;另外一種方式是委員審查,員工的提案直接透過某個單位分發送給審查委員審核。然而,這兩種方式各有其限制,前者的限制是愛國裁判的問題;後者的問題是,當提案件數一多時,高階主管所投入的時間成本也相對增加許多,很可能高階主管審核提案的成本,還超越提案本身的貢獻度因此,我們建議可採取兩者綜合的方式,來降低主管審核提案的時間成本。比如,公司的提案給獎分為數級,按照主管職階來分配給獎的權限。當提案的累計效益達到某一程度以上,再交由審查委員會來審核這些貢獻度大的提案。在設計提案獎金的級距部分,須注意每一等級的獎金差距要有鑑別性,在審核提案時更能容易鑑別提案的價值,給予合理的獎金。例如,各級距的獎金只相差五十或一百元,鑑別度就不夠高。有些貢獻度較高的提案,也可以另設獎勵方式,例如中華汽車的「改善提案提成獎」,針對累計一年降低成本超過特定金額的提案,公司即給與特定百分比的獎金;以金融海嘯該年為例,就有同仁的改善提案累計一年降低成本超過三百多萬元,公司因此頒與該提案同仁高額獎金。除了制度的設計,公司也應定期舉辦教育訓練和訪談,提供最佳實務讓審核提案的主管了解,什麼樣程度的提案,可以給予什麼等級的獎項,大家心中才會有一把尺。三、評估提案制度帶來的效益既然公司投入了許多資源推動提案制度,就要知道到底這些提案為公司省下了多少錢。因此公司的改善提案表單中,應該要有一個欄位,讓員工填寫每月實際可降低的成本金額,同時這些相關數據,提案者必須請其他相關部門或單位提供,絕不是員工自己臆測出來的(詳見附表)。比如,某汽車公司的員工改善了汽車裡的某個零件,為了估算一年可省下的成本,就必須自己請生產單位提供實際生產的車輛數據。後續,公司可把減少成本的金額除以發出的獎金金額,即是「利益倍數」,這代表公司每發出一元的獎金,背後實際省下了多少錢。通常一般獎金金額較小的給獎提案,是採用合理化審查,也就是經過相關主管判定,認為這個數字是合理的即可核定。如果是金額較大的提成獎,才需要財務的認證,否則會花費過多的人力成本。畢竟提案制度推動的初衷,還是在於鼓勵員工發揮改善精神,幫助公司提升效率。因此,我們建議公司寧可相信員工是善意的,不會惡意欺騙。也許有少數人會寫重複或類似的提案,仍可透過溝通來協助,而非小題大作,演變成大家都在抓老鼠屎,制度就很難推動。溝通的方式,原則上要公開勉勵,私下給予建議和溝通。以A公司為例,某部門常通過一些重複提案,也就是兩三年前曾提過該案,如今又再提一次,或者出現類似提案。例如車子有四個門,員工把針對改善右前門的做法寫成一件提案,再針對右後門寫一件類似提案。有時,問題不一定只在員工個人,主管審核的過程中也可能出現問題。公司可約談該主管與他溝通,但需注意過程中,不可只傳遞負面訊息,也應該正面鼓勵好的部分。例如,公司可告訴該主管:「B和C員工的提案都寫得很好,只有某位員工提案有點問題,或許可以從XX方面進行改善。」如此可以替該主管保留台階,不然很可能該主管一氣之下,再也不參與提案制度了。 五、制度就像一個「產品」任何制度就如同一個產品,是有生命週期的,提案制度也是。當提案制度還不夠成熟,推廣宣傳的活動就要越密集,讓大家知道公司隨時都有同仁產出好提案。方法上,可以舉辦團體和個人的提案競賽,每月或每季頒發獎金。或者也可舉辦分享會,讓一些獲得高額獎金的同仁來現身說法,分享經驗。目的就是讓其他同仁有機會看到,產生見賢思齊的效果。如果公司沒有宣傳,而把員工的提案歸檔或留在系統裡,大家都看不到,這就十分可惜。當提案制度推廣到後來有點「冷掉」時,公司應定期更換主題來活化制度,讓大家對提案制度保持新鮮感。切忌只推行了幾個月,看不到顯著效果就放棄;或者推行了幾個月,看到有一定量的提案,就誤以為已經成功,而忽視了持續耕耘的重要性。此外,公司推動改善提案制度,不能只是從數字來看成效,因為效果也會顯現在人員素質的提升上。例如,有些公司在推動改善提案制度後,發現員工的品質意識提升了,也更有追根究柢的精神。這些都是這個制度帶來的無形價值。既然制度有如產品,在宣傳上,也要從「顧客」的角度來思考。比如,不要在工作忙碌的季節勞師動眾。或者,有些員工可能工作地點在工廠較不方便上網,公司可把得獎提案印出來,做成海報貼在餐廳,或工廠的佈告欄宣傳,讓訊息更容易傳遞給他們。其他溝通的管道,還有電子報或企業內部刊物,都是企業可以運用的溝通媒介。總的來說,公司在推動改善提案制度時,應配合公司年度策略或重點,甚至與其他品管圈和知識管理的功能連結,以有效聚焦同仁們的注意力,並獲得最高主管支持。此外,關於改善提案制度的相關做法和規定,也應該透過各種管道向同仁們佈達。當制度推動後,更要持續透過分享會、電子報和海報等方式,提醒大家關於改善提案的最新消息,以維持制度的熱度和新鮮感。

管理文章 / 2016-05-20

打造致勝團隊-領導關鍵六力

沒有永遠的英雄,只有常勝的團隊從美國職籃(NBA)一個沒有聯盟吹捧超級明星的馬刺隊竟然能在12年內打進7次的西區冠軍戰,並拿下3次的總冠軍!

管理文章 / 2016-05-06

快速打造三大體系成就內部講師的企業價值

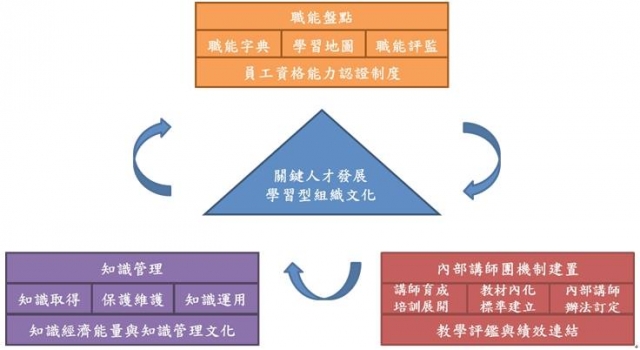

本文作者:睿華國際榮譽顧問 廖孟彥許多企業在開始建置內部講師團隊時,都有這樣的迷失,大多以先培育出具表達能力和教學技巧的內部講師為第一要務,總以為只要有講師就一定會能研發出教材,也一定能開始進行開班授課。但事實上,若沒有先釐清那些是需要開辦的課題,在講師培育的過程中就無法針對性給予授課技巧的訓練,也因為沒有預先規劃那些是培訓需求較迫切需要優先開發的課題,所以講師也只能根據自己的專長進行相關主題的開發,導致課程的開發無系統化、講師的培訓也容易造成資源的浪費。因此要讓內部講師團在企業內要發揮出具體的效益和價值,可有針對性的從建置以下三大體系著手(如圖),將能快速打造一批具實務和專業戰力的內部講師團隊,分述如下:

管理文章 / 2016-01-06

知識管理的典範實務--中華汽車KM落實案例

本文作者:睿華國際 陳英昭 協理引言

==============================================

20世紀末期以來,知識經濟與網路運用對全球企業的經營發展有著深遠的影響,除了出現新營運模式及經營觀念外,最重要的是企業競爭決勝的關鍵,已從過去的有形資產逐漸移轉到無形知識的建立及累積應用的能力。某項研究即曾報導,回顧1917年至今,美國百大傑出企業中有61家企業已經消失,碩果僅存的企業也經營得十分辛苦,他們因為組織龐大而步履蹣跚,無法快速反應內外環境的變化。所以,面對當今環境的劇變,組織與個人都應該思考如何落實經驗傳承,快速學以致用,才能不斷突破,因應改變。知識管理(knowledge management)就是因應上述環境改變與挑戰所衍生出的策略管理作為,在講求速度競爭優勢的今日,成為企業追求永續經營與突破發展的當務課題。雖然如此,仍有不少企業在推動知識管理的實務過程中卻阻力挫折頻頻,甚或無極而終;歸結其推動失敗的關鍵原因,不是高階主管不支持知識管理活動,也不是投入資源或推動人力不足的問題,而是知識管理的文化未能根本地「變革促動」(changeenable),以致於知識管理無法內化成為組織氣候及員工日常工作的一部份。回顧本公司導入及推動知識管理的實務經驗,我們發覺知識管理其實是一系列「典範實務」(best practice)推廣與學習的歷程,而這些活動對知識管理文化的變革促動確實起了很大的作用。有關這些典範實務活動的規劃考量、推動作法與釋例,就是本研究接下來要進一步闡述的議題。

==============================================

20世紀末期以來,知識經濟與網路運用對全球企業的經營發展有著深遠的影響,除了出現新營運模式及經營觀念外,最重要的是企業競爭決勝的關鍵,已從過去的有形資產逐漸移轉到無形知識的建立及累積應用的能力。某項研究即曾報導,回顧1917年至今,美國百大傑出企業中有61家企業已經消失,碩果僅存的企業也經營得十分辛苦,他們因為組織龐大而步履蹣跚,無法快速反應內外環境的變化。所以,面對當今環境的劇變,組織與個人都應該思考如何落實經驗傳承,快速學以致用,才能不斷突破,因應改變。知識管理(knowledge management)就是因應上述環境改變與挑戰所衍生出的策略管理作為,在講求速度競爭優勢的今日,成為企業追求永續經營與突破發展的當務課題。雖然如此,仍有不少企業在推動知識管理的實務過程中卻阻力挫折頻頻,甚或無極而終;歸結其推動失敗的關鍵原因,不是高階主管不支持知識管理活動,也不是投入資源或推動人力不足的問題,而是知識管理的文化未能根本地「變革促動」(changeenable),以致於知識管理無法內化成為組織氣候及員工日常工作的一部份。回顧本公司導入及推動知識管理的實務經驗,我們發覺知識管理其實是一系列「典範實務」(best practice)推廣與學習的歷程,而這些活動對知識管理文化的變革促動確實起了很大的作用。有關這些典範實務活動的規劃考量、推動作法與釋例,就是本研究接下來要進一步闡述的議題。

管理文章 / 2016-01-04

全面服務品質管理

本文作者:睿華國際 鄭越峰協理筆者分享多年來指導企業如何導入全面服務品質管理(TQM)的經驗及心得,透過TQM的導入與推展,協助企業進行服務流程標準建立與優化改善,建立服務人員專業分級及認證制度,審視顧客滿意評鑑機制及導入神秘客服務稽核等服務體質優化制度,提升服務的一致性及續航力,以持續創新服務,提升客戶的滿意與信賴,建立對企業品牌文化的認同及核心價值競爭力。

管理文章 / 2015-12-31

狂賀睿華國際團隊之中華人才培訓中心榮獲「2015 訓練機構 TTQS 金牌獎」

“我們說到的,就是我們做得到的”睿華國際之中華人才培訓中心優異辦訓能力再獲TTQS金牌肯定,國家級訓練獎項大滿貫 !

管理文章 / 2015-12-14

睿華優勢

睿華國際團隊於台灣開創多項第一也是唯一的培訓機構傲人紀錄,為落地培訓的先行者,我們秉持著資源分享與創新求變的精神,為企業人力素質提升與永續發展貢獻心力,也讓睿華國際成為上市櫃產業龍頭百大企業指定的管理顧問公司之一,高達 70% 營收來自客戶續約、轉介,成長動能來自客戶高度信任。

管理文章 / 2015-10-29

新人訓,到底該上什麼課 ?

本文作者:睿華國際 張情怡總監又接近了離歌響起的季節,很多HR都會在這個時侯問我,到底在設計新人訓的課程中,我們該教他們什麼樣的課程讓他們對公司有忠誠度呢?也就是不會在一年內離職呢?

管理文章 / 2015-10-01

「職能導向課程」對企業的效益與應用

本文作者:睿華國際 張情怡總監企業的年度教育訓練課程規劃,會隨著世界的流行、科技的趨勢及經濟的走向而變動,不變的是要能協助培訓員工的行為轉變及運用於工作中,並且能為企業帶來預期的效益。在課程規劃的資訊收集中,有些企業的HR會以高階主管或直屬主管所判定的課程需求,做為次年度的開課依據。有些企業的HR則會以e-mail的方式做普查,對所有員工進行個人發展需求調查,進而集結成需求課程。但,這些課程上完後,是否能確認每位員工的職務能力缺口都能補足或提升?還是因為不知道他們缺什麼能力,所以能規劃什麼課,大家就來上什麼課呢?

「職能導向課程」的設計,正是要解決這個問題。我們可以從ADDIE五個構面來拆解。

「職能導向課程」的設計,正是要解決這個問題。我們可以從ADDIE五個構面來拆解。

管理文章 / 2015-08-31